小説『FBI ―架空捜査局―』の第2回をお送りいたします。

- 本作を最初(第1回)からご覧になりたい方は、こちらからどうぞ。

※本作はフィクションです。実在の人物や団体などとは関係ありません。

突然、私の勤務先に現れた野間崎という男。

彼は架空捜査局の捜査官だと名乗り、『特許多腕人間方式』の一件におけるTくんの推理には『問題』があると主張した。

はたして野間崎は何を語るのか?

後期クイーン的問題

野間崎が口にした『後期クイーン的問題』とは、推理小説の愛好家のあいだでは有名な『探偵が最終的に提示した解決が真の解決であることを、作中の探偵は証明できない』という『問題』のことを指している。

もしも探偵の知らない情報が存在したとしても、作中の存在である探偵には、それを察知できない。つまり原理的に、作中の探偵には『推理に必要な情報が全て揃っているか否か』の判断ができない。

さらに、たとえ入手した情報が『偽の情報』であったとしても、その『偽の情報』を与えるのが作品の外にいる作者である以上、作中の存在である探偵には、やはり察知できない。

このような理由により、『問題』が生じるのである。

野間崎が『後期クイーン的問題』を持ち出してきたということは……

「つまり『特許多腕人間方式』の一件に際してTくんが提示した『解決』は『真の解決』ではなかったということでしょうか?」

私がきくと、野間崎は、残念ながら、と告げて、

「Tさんの場合も推理に必要な情報が揃っていなかったのです。依頼人であるM氏から与えられた情報に基づけば、たしかに『多腕人間方式のような兵器』は存在しないという結論に至るのは必然でしょう。しかし……」

野間崎は、申し訳なさそうに少し背中をまるめてから、ふたたび口を開いた。

「じつは『多腕人間方式のような兵器』の開発計画は存在したのです」

野間崎はカバンをひらき、中から一枚の図面を取り出した。

ARMS

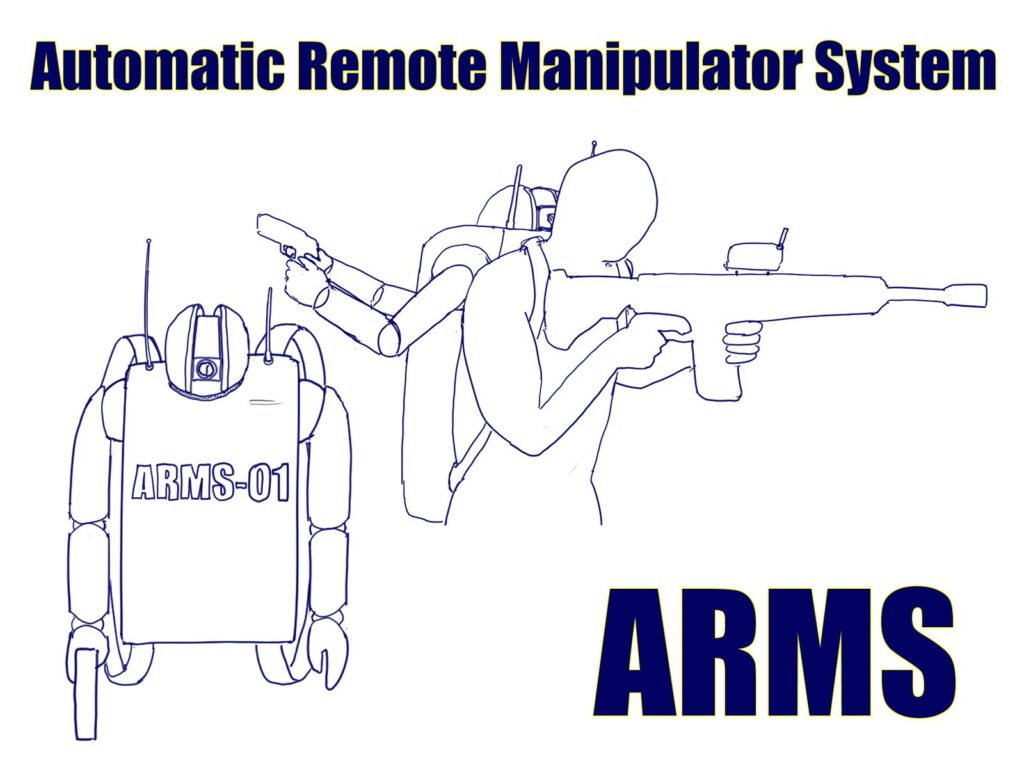

図面に描かれていたのは、人型ロボットの上半身とリュックサックが一体化したような奇妙な装置だった。

「1980年代に開発が進められていた兵器です。自動遠隔操作システム――Automatic Remote Manipulator System――の頭文字をとって『ARMS』と呼ばれていました」

野間崎の説明に、私は首をかしげた。

「その『自動』と『遠隔』というのは、矛盾しているように思うのですが……」

野間崎の話のポイントから外れてしまうが、私は『自動遠隔操作システム』自体に興味を引かれて質問した。

「ここでいう『自動』は、オートマ車の『Automatic』と同じくらいの意味合いです」

と、野間崎は語る。

1980年代は現在と同様にAIブームの渦中にあった。いわゆる第二次人工知能ブームである。

ただし、当時のAIの性能は、現在とは比較にならないほど低かった。

そのため、『ARMS』においても、機械腕の一部の動作を自動化するのが精一杯で、ほとんどの動作には人間によるリモート操作が必要だったらしい。

ちょうど『オートマ車』が『走行状況に応じて自動的にギアチェンジできる車』を指しているに過ぎず、『自動運転車』を指すのではないのと同じ、というわけだ。

ちなみに、デスクに広げられた図面には、歩兵に背負われた状態の『ARMS』が銃器を構えた概念図も掲載されていた。

しかし、実際に歩兵が『ARMS』を背負ったまま作戦行動をとった場合、歩兵自身の動きに追従して『ARMS』の本体も動いてしまう――当然のごとく本体に直結した機械腕による射撃の精度は極端に低くなることが予測される――ので、『ARMS』がこのような運用に耐え得たかは非常に怪しい、というのが野間崎の見解だった。

では、なぜ『ARMS』はリュックサックのような形状をしているのか?

それは運搬のため、とのことだった。

人間のように不整地を移動できるロボットの開発は極めて困難。だから、移動は人間に任せて、上半身の機能のみを拡張する、というのが『ARMS』のコンセプトだったようだ。

たとえば、歩兵が『ARMS』を戦闘地域まで運搬して、自身の死角となる場所に設置する。その後、安全地帯にいる別の人間が『ARMS』を遠隔操作して戦闘地域の歩兵を守る。そのような運用が想定されていたらしい。

「歩兵がロボットを背負って移動する……となると、歩兵の機動力は確実に低下しますよね? それに、武器を操作できるほど精巧なロボットアーム――つまり、高度かつ繊細な整備を必要とする装置――が戦場のような過酷な環境での運用に耐えられるものでしょうか? なんだか、いろいろと問題がありそうな気がするのですが……」

私が問うと、野間崎は深く頷いて、

「いろいろと問題があったから、日の目を見ていないわけでして……。ただ、実用化されていないにしても、少なくとも『多腕人間方式のような兵器』の研究は存在したのです。そして、その後継となる研究は現在も続いています。もちろん当時とは全く異なる内容にアップデートされてはいますが」

名探偵

野間崎の話を信じるなら、『特許多腕人間方式』に関する一件でTくんが提示した『解決』は、やはり『真の解決』ではなかったことになる……。

私は少々残念な気持ちになった。

しかし野間崎は、気を落とす必要はない、という。

「先ほども申し上げましたが、Tさんが『真の解決』に至らなかったのは当然のことなのです。なにしろTさんは、依頼人であるM氏から与えられた情報のみを手がかりに推理を展開したわけですから。というのも『ARMS』の開発はいわゆる極秘計画でした。だから民間人であるTさんに、その存在を知る術はなかったのです」

なるほど、民間人である名探偵と、国家機関である架空捜査局とでは、保有している情報の質と量に雲泥の差があるというわけか……。これでは勝負にならないのも当然かもしれない。

それにしても野間崎は、なぜ私にそんな話を伝えに来たのだろうか?

私がそのことを問うと、野間崎は、当然の疑問ですね、と応じた。

「理由はふたつです。まず、Tさん本人のところではなく、こちらに伺った理由ですが……それは名探偵とのトラブルを避けるためです。名探偵の中には面倒な方もいらっしゃいましてね、直接的に推理の間違いを指摘すると事態が良くない方向に進むケースもあるのです」

野間崎は、そこまで語ってから、

「あっ、これはTさんが面倒な方だと申し上げているのではありませんよ」

と慌てた様子で、付け加えた。

「あくまでも『そういうケースがある』という話です。なので、なるべく名探偵の周辺――多くの場合、ご友人――に情報をお伝えするよう、当局の内規で定められているのです」

「そういうものなのですね」

釈然としない部分はあるが、今日まで存在すら知らなかった『架空捜査局』の『内規』で決まっているのだと言われてしまうと、私には反論のしようがなかった。

「そして、ふたつ目……こちらのほうが重要なのですが……『多腕人間方式のような兵器』は『ない』というTさんの推理結果を放置できなかった、というのが理由です」

「そうでした、Tくんは、依頼人であるM氏が投資詐欺のために『ないものをあるように偽装している』と考えていたのでした。もしもそれが間違っていたのだとしたら、M氏は詐欺師ではないということになりますね。たしかに放置できない……というか、M氏にお詫びしなければ……」

頭の中で様々な感情が駆けめぐりはじめた私に、野間崎がのんびりした口調でいった。

「いやいや、『M氏は詐欺師』というのは間違いではありませんよ。なにしろ彼は『ARMS』の存在を知っていたのですから」

今度は頭の回転がストップした。

「それは、どういうことでしょうか?」

「M氏も普通の民間人ではない、ということですよ。М氏は推理に必要な――それも極めて重要な――『ARMS』の存在という手がかりを有していたのに、名探偵に提示しなかったのです。そうすることで名探偵を『真の解決』とは異なる『解決』に導いたわけです。これを『詐欺』といわずして何といえばよいのでしょう。それに……」

混乱する私に追い打ちをかけるように、野間崎が続ける。

「考えてもみてください。『ないものをあるように偽装する』ことができるのだとしたら、『ないものをあるように偽装しているように偽装する』こともまた可能だとは思いませんか?」

ないものをあるように偽装しているように偽装する?

もはや、本当は『ある』のか『ない』のか、それすらも分からなくなりそうだった。

野間崎は、私の様子を見かねたらしく、

「全てをお話しすることはできませんが……」

そういってから、私たち以外いるはずのない会議室を見回した。そして、室内にいるのは私たちだけだという当然の事実を確認できたのだろう、野間崎はふたたび口を開いた。

「これは一種の情報戦なのです。M氏の側は『多腕人間方式のような兵器』は『ない』という情報を広めたがっている。一方、当局はM氏とは異なる立場で動いている。これ以上は、ちょっと……」

私は『情報戦』などという物騒なものには巻き込まれたくないと慄いたのだが、それでもまだ好奇心の欠片は残っていた。

「なぜM氏は、自分の主張とは逆の『多腕人間方式のような兵器』が『ある』という前提で推理を依頼するような、回りくどい手段を使ったのでしょうか?」

私の問いに、野間崎は微笑を浮かべた。

「それは、Tさん自身に事件を『解決』させたかったからですよ。人は自分で導き出した『解決』に執着するものです。M氏は、この人間の思考特性を利用して、Tさんを『真の解決』から遠ざけようとした。そんなところでしょう」

名探偵も所詮は人間ということか……。

私はこの時、いわゆる『名探偵』の限界を痛感したのだった。

XXXX

野間崎は、伝えるべきことは伝えた、とでも言いたげな様子で、

「では、そろそろ……」

と、話を切り上げた。

私は、帰り支度をはじめた野間崎に尋ねた。

「いまお話しいただいた事項を私からTくんに伝えればよいのですね?」

私がそのように自分の役割を確認したところ、野間崎は帰り支度の手を止めた。

そして、数秒間の沈黙のあと、

「それだけでは面白くないかもしれませんね……」

と、つぶやいた。

「面白くない?」

私は、野間崎の発言の真意を理解できず、問う目を向けた。

野間崎は手をひらひらと振って、

「私自身が『面白くない』という意味ではないのです。推理の間違いを指摘されただけでは、Tさんは『面白くないかもしれない』と思いまして」

「しかし、推理の間違いが事実であるならば、それも仕方がないのではありませんか?」

「それはそうなのですが……名探偵との良好な関係の構築も当局の重要な任務でして……」

野間崎は、困り顔でそう語った。

「つまり、Tくんに気を取り直してもらう必要があるということですね?」

「有り体にいえば、そういうことです」

野間崎は頭に手をやって、どうしたものかと問いたそうに、こちらに視線を向けた。

私は、いま思いついたことなのですが、と断りを入れてから、文字どおりの『思いつき』を口にした。

「たとえば、新たな謎を提示するというのはどうでしょうか? 往々にして名探偵は謎を謎のままにしておけない性分ですよね。だから、解明すべき謎があれば、多少は気が紛れるのではないかと……」

私がいうと、野間崎は、それは良い考えですね、と相槌を打ち、

「であるならば、まさに打って付けの謎がありますよ」

と、声をはずませた。

「先程も申し上げましたが、『ARMS』の後継となる研究が、当時とは全く異なるかたちで現在も続けられています。この現在進行中の研究とは、どのようなものか? それをTさんに推理していただく、というのはいかがでしょうか?」

「それは私も気になります。しかし、現在進行中の研究というのも『ARMS』と同様に極秘扱いなのではありませんか?」

野間崎は、大きく頷き、

「お察しのとおり、本件の全情報を開示する権限は私にはありません。それに私が全てを明かしてしまっては、Tさんに推理していただく余地が無くなってしまいます」

「そうすると、話せる範囲で『ヒント』をいただける、ということでしょうか?」

野間崎はふたたび、お察しのとおりです、と首肯した。

「ヒントは三つです。まず、『特許多腕人間方式』の一件でTさんが導き出した『解決』は非常に示唆に富んでいた――これが第一のヒントです」

「Tくんが提示した『解決』は『真の解決』ではなかったのですよね?」

「結果よりも過程が重要、ということもあります」

「過程ですか……」

どうやら私には『ヒント』の意味するところすら理解できそうにない……。

かくなるうえは自分は伝令に徹するしかない、と私は結論した。

「では、第二のヒントをお願いします」

野間崎はふたたび頷いて、

「研究者たちは、すでに『アームズ』――すなわち『人の腕』――には見切りをつけています」

「それなら私にも理解できます」

と、私は頷きを返した。

すでに述べたことだが、『武器を操作できるほど精巧なロボットアーム』が戦場のような過酷な環境での運用に耐えられるのか、私は疑問に思っていたのである。

「では、最後のヒントです」

野間崎は、そう宣言してから、勿体を付けるように少し間を置いた。

「新兵器の愛称は『きいち』です」

「きいち……ですか? それは、たとえば『ARMS』のように英語の名称の頭文字を取ったものなのでしょうか?」

野間崎は手を振って私の推測を否定した。

「『きいち』は日本語です。じつは現在研究中の新兵器にも『ARMS』のような『それらしい英語の名称』は付されているのです。しかし、研究者たちは『きいち』という日本語の愛称を好んで用いているようです。駄洒落のようになってしまいますが、じつに『日本的』な新兵器なので日本語の『愛称』と『相性』がよいのでしょう」

野間崎はそのように語ってから、今度こそ伝えるべきことはすべて伝えた、といった様子で腰を浮かせた。

きいち……。

たとえば、第一号機を意味する『機一』というのは、どうだろうか……。

あるいは、中井貴一……。いや、これは違うな……。

私は頭の中でぐるぐると考えながら、本社ビルの玄関まで野間崎を案内した。

「ご多忙のところ、失礼いたしました」

そういって立ち去る野間崎の背中を見送っていると、どういうわけか後輩のSくんが外から帰ってきた。

Sくんは、私の視線に気がついたようで、

「サボりじゃありませんよ」

と慌てた様子でカバンを指さした。

聞けば、とある国の特許出願審査に必要な認証を取るために、公証役場に行ってきたのだという。

野間崎は社交辞令として、ご多忙のところ……、と言ったに過ぎないのだろうが、中小企業は本当に多忙である。

会社から見れば、きちんと公証役場に行っていたSくんではなく自分の方が仕事をサボっている状態であることに思い至り、私は居心地の悪さを覚えた。

「いや、申し訳ない」

思わず謝罪した私に、Sくんは、なんで謝るんですか、と笑って応じた。そして、野間崎が去っていったほうを振り返った。

「さっきの人がFBIの?」

そういえば、私が受付からの電話を受けたとき、Sくんはまだ社内にいて私の隣に座っていた。

「FBIには違いないんだけどね……」

私が説明すると、どういうわけかSくんは思案顔になった。そして、まるで姿を消した野間崎の痕跡を探し求めているかのように、玄関付近に視線を彷徨わせた。

((3)につづく)