小説『多腕人間方式をめぐる特許戦争について』の中編をお送りいたします。

- 本作を最初(前編)からご覧になりたい方は、こちらからどうぞ。

※本作の内容はフィクションです。なお、本作は海野十三著『特許多腕人間方式』のネタバレを含んでいます。 未読の方は、青空文庫『特許多腕人間方式』でご覧いただけます。

またしてもTくんの『名探偵業』に協力することになった、わたし。

Tくんが『邪馬台国』につづいて挑むのは『特許』……それも『特許多腕人間方式』に関する謎らしいのだが……。

背景

「当時、わたしの曽祖父は陸軍で技師として働いていました……」

東京都内の貸し会議室で、わたしとTくんは、今回の依頼人であるM氏と面談していた。

М氏から依頼されたのは「戦前または戦中の発明――それも海野十三のSF小説『特許多腕人間方式』に登場するような『機械腕』の発明――に関する推理」であった。

事前にМ氏みずから色々と調査したらしいのだが、結果は芳しくなかったらしい。それで、どうしたものかと悩んでいるときに、『名探偵Tくん』の噂を耳にしたのだという。

この日の面談はМ氏本人から詳しい話を聞くために実施されたのだった。

「『当時』というのは昭和16年のことですね?」

Tくんが、そう尋ねた。

わたしが彼の質問の意図を解しかねていると、Tくんはこちらを向いて、

「昭和16年は、小説『特許多腕人間方式』が雑誌『現代』に掲載された年なんだよ」

М氏は大きく頷いてから、

「わたしの祖父・義三――陸軍の技師だった曽祖父の三男にあたります――は、当時はまだ少年だったのですが、大層な読書家だったそうです。とくに海野十三の空想科学小説に夢中になっていたようで、年の離れた兄が所有していた雑誌『現代』に『特許多腕人間方式』が掲載されていることを偶然発見したときなどは、それこそ飛び上がらんばかりに喜んだとのことです」

わたしは名探偵の助手らしく、М氏が語る内容をノートに書きつけた。

М氏は、わたしのペンが止まるのを待ってから、ふたたび口を開いた。

このときМ氏の語った内容は、以下のようなものだった。

М氏の祖父・義三少年は、『特許多腕人間方式』の『三本目の腕を兵器に転用する』というアイデアに、いたく感激した。それで、ある日の夕食の際、父親(М氏の曽祖父)に「お父様も陸軍で海野十三の空想科学小説に出てくるような兵器を開発されているのですか?」と質問したらしい。

ところが、父親のほうは、このところ空想科学小説など読んではいない。どれどれ、と腰を上げて、問題の小説を読むために息子の部屋に消えていった。

問題はその後だった。戻ってきた父は、極めて深刻そうな固い表情をしていた。そして義三少年に「父の研究については決して口外しないように」と厳命したのだという。

「それでご祖父様は、父君が『特許多腕人間方式』に出てくるような『機械腕』を開発しているに違いない、と考えたわけですね?」

Tくんの問いに、М氏は「それだけではありません」と目を見開いた。

М氏によれば、同じく昭和16年のこと、義三少年宅に来客があったのだという。客人は父親と同じく陸軍の技師で、十数年ぶりに父と協働することになったとのことだった。

その日の夜、酒を酌み交わす父と同僚技師の会話が、義三少年の寝室に漏れ聞こえてきたらしい。

ふすま越しに断片的に聞こえてくる声のため全体像は不明ながら、来客が「『イゴウ』とは奇妙な縁を感じますな」と感慨深げに語った声だけは、はっきりと聞き取れたとのことだった。

「『イゴウ』というと潜水艦の『伊号』が有名ですね。陸軍のほうはどうだったかな……」

Tくんが助けを求めるように、わたしに視線を送る。

残念ながら、わたしの軍事や兵器に関する知識量は、Tくんのそれをはるかに下回っている。

しかし、わたしには閃くものがあった。

「ひょっとすると『イゴウ』というのは特許関連の用語ではありませんか?」

特許権の侵害訴訟などにおいて、権利侵害の有無が問題となる係争対象物のことを『イ号』と呼ぶのである。

М氏は「まさに」と同意してから、

「祖父もそのように考えました。なにしろ『特許』多腕人間方式ですからね」

「ご祖父様のお考えは理解できますが……」

と、Tくんが申し訳なさそうにいう。

「大変申し上げにくいのですが、根拠としては少々弱いように思いますね。それに疑問点もあります。というのも、戦後であれば曽祖父様も陸軍での開発内容を秘匿する必要はないわけですから、当時のことをご本人に直接確認することもできたのではないでしょうか?」

Tくんの言葉に、М氏は頭を振った。

「曽祖父は戦前・戦中の出来事をほとんど語ることなく死去しました。おそらく曽祖父の携わっていた開発計画が頓挫したため、そのことを話したくなかったのでしょう」

「曽祖父様は、ご自身が何を開発していたのかという事すら明かされなかったわけですよね? 開発が失敗したというのは、どうしてわかったのですか?」

さすがは名探偵。Tくんは相手が提示する情報の矛盾点を見逃さない。

М氏は理解を示すように頷いてから、

「祖父によれば、さきほどの同僚技師が戦時中にふたたび家を訪ねてきたのだそうです。曽祖父と同僚が関わっていた開発計画が破棄されることになり、彼は転属することになったのです」

「つまり、その同僚技師は別れの挨拶にきた、ということですね?」

「そのとおりです。祖父はそのときの父親と同僚の会話を記憶していました。祖父によれば、ふたりは『いくら火器を四つ持たせてやれるといっても、用兵思想が昭和16年ならぬ1916年から変わっていないのだから、あれが完成したところで結局役には立たなかっただろう』と負け惜しみのように語っていたらしいのです」

「ということは、曽祖父様が開発しようとしていた兵器のプロトタイプのような物が1916年に存在したと考えられますね。つまり、曽祖父様は1916年当時よりも性能面では進化した兵器を開発しようとしていた……しかし用兵思想は1916年当時のままだった……」

Tくんが思案顔でいうと、М氏は「じつは」と身を乗り出した。

「1916年のプロトタイプについては、すでに祖父がそれらしいものを発見しているのです。曽祖父の没後、祖父は少年時代に解決できなかった『父が開発しようとしていた兵器は何だったのか?』という謎に取り憑かれたのです。まあ、いまはわたしの方がその謎に夢中になっているわけですが……それはさておき、祖父は1916年当時の特許公報を海外のものも含めて片端から読み漁りました。そして、これを発見したのです」

そういって、М氏はカバンの中から特許公報のコピーを取り出した。

先行技術

『米国特許第1,183,492号』

「これは……」

М氏が持参した特許公報を目にして、わたしとTくんは思わず顔を見合わせた。

『米国特許第1,183,492号』の公報には、たしかに『Patented May 16, 1916』と明記されている。

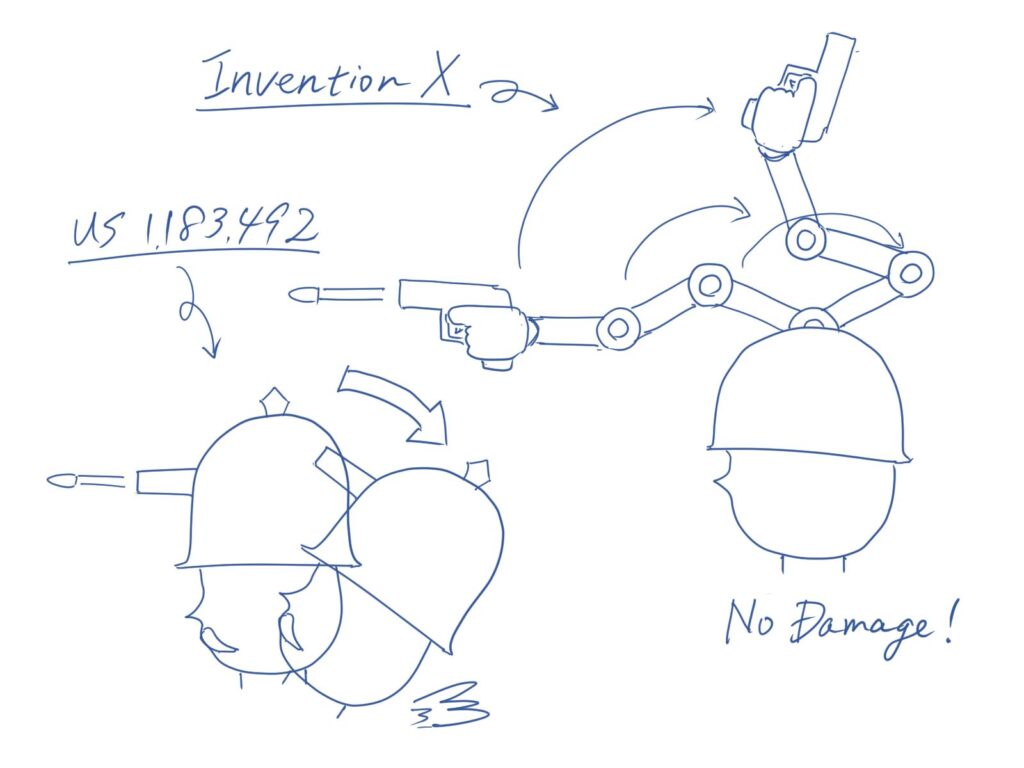

しかしその内容が問題だった。特許明細書には『This invention relates to weapons, and among other objects provides a gun adapted to be mounted on and fired from the head of the marksman.:本発明は武器に関するものであり、特に射撃手の頭部に装着して発射することができる銃の提供を目的とする』と記されていたのである。

珍兵器について知見のある諸氏にはお分かりだろう。

『米国特許第1,183,492号』は、かの有名な『ヘルメット銃』に付与された特許だったのだ。

『ヘルメット銃』は、その名のとおり、ヘルメットと銃器を一体化させた構造を備えていた。頭にかぶるヘルメットは、頭の動き――すなわち目線の動き――に連動する。したがって、ヘルメットと銃を一体化させれば、目線の動きに合わせて自動的に銃の照準が定まる、というのがこの発明のコンセプトである。

さらに『ヘルメット銃』は、ヘルメットにつながるチューブに息を吹き込むことで射撃する構成であった。そのため『手を使わずに射撃できる』という副次的効果も得られるはずだった。

上記のような利点はあるのだが……しかし『ヘルメット銃』には致命的な欠点があった。

射撃時の衝撃が、射撃手の頸部にダイレクトに伝わるのである。

この点について、問題の特許明細書には『射撃の際のリコイルショック(反動)はそれに続くスプリングバック(ボルトの前進)によって相殺されるので、射撃手に与える不快感は少ない』と記載されている。

しかしながらリコイルショックとスプリングバックは別のタイミングで発生する事象なのだから、これらが『相殺』されることは物理的にあり得ないのではないだろうか?

ようするに、『ヘルメット銃』で弾を撃つと、射撃手はほぼ確実に『首をやられる』ことになるのである。

「結局、ヘルメット銃は実用化されませんでしたね」

Tくんの指摘に、М氏は「それはそうなのですがね」と応じてから、

「しかし、両手であつかえる以上の武器を装備できるというのは、やはり魅力的ではないでしょうか?」

「デメリットが大きすぎますよ」

Tくんがいうと、М氏は、うんうん、と頷きを返してから鷹揚にいった。

「そのデメリットを解消できるとしたら、どうです?」

「銃の反動から首を守る、ということですか?」

「そういうことです。機械の腕で反動を吸収すればよいのです」

なるほど、生身の人間が銃を撃つ場合も、腕や肩で反動を吸収して頸部を守っているではないか。

わたしは、ヘルメットに機械の腕を取り付けた場合の概念図をノートに描いてみた。それは、まさに小説『特許多腕人間方式』に登場する発明品そのものだった。

М氏はわたしの手元を覗き込んで「うまいものだ」とコメントしてから、

「曽祖父はまさにその絵のような『頭に装着する機械腕』を開発しようとしていたのではないか――祖父はそう考えたのです」

「たしかに『ヘルメット銃』のデメリットを解消しようということであれば、『頭に装着する機械腕』という発想にも妥当性があるように思われますね」

Tくんが感想を述べると、М氏は「そうでしょう」と嬉しそうにいったのだが、一転して表情を暗くした。

「しかし昭和16年に小説『特許多腕人間方式』が発表され、状況が一変したのです」

たしかに、陸軍が真面目に開発しようとしている兵器のことが、空想科学小説に――それも滑稽な話として――書かれていたとしたら、陸軍関係者の面目は丸潰れだろう。

「曽祖父を含む陸軍の技術者たちは『特許多腕人間方式』に登場するような兵器を世に出すわけにはいかなくなった。つまり『機械腕』の設計変更を余儀なくされたのではないか。祖父はそのように推測したのですが……」

「そこから先がわからない、というわけですね?」

Tくんが先回りして問うと、М氏は深刻な表情で首肯した。

実施形態

「一応の手がかりはあるのです」

と、М氏は語る。

「たとえば『火器を四つ持たせてやれる』という曽祖父の言葉から、彼らが少なくとも二本の機械腕を備える兵器を開発しようとしていたことは推測できます。つまり、両手に二丁、二本の機械腕に二丁で、計四丁の銃器を装備できる、というところまでは想像がつくのですが……しかし、それでは結局『特許多腕人間方式』に登場する『特許発明』と差別化できないのです」

特許請求ノ範囲

海野十三著『特許多腕人間方式』:青空文庫

本文ニ記載ノ目的ニ於テ、本文ニ詳記シ且別紙図面ニ付説明セル如ク、略ボ腕ト等効ナル動作ヲナス機械腕ヲ、腕関節ノ運動ト無関係ナル如キ身体ノ部位ニ取付ケ、従来ノ二本ノ腕ト共ニ、少クトモ三本ノ腕ヲ保有操作シ得ルコトヲ特徴トスル多腕人間方式。

「なるほど、『特許多腕人間方式』には、特許請求の範囲を『少クトモ三本ノ腕ヲ保有操作シ得ル云々ノ多腕人間方式』とすることで『その特許を使えば、三本腕はもちろんのことその範囲だし進んで四本腕、五本腕、六本腕と、いくらでも腕が殖やせるようにも、特許範囲を拡大した』と書かれていますね。だから単純に『三本腕を四本腕にしました』というのでは恥の上塗りになる……」

TくんとМ氏は、ともに真剣な顔をして悩んでいる。

一方のわたしには、この時すでにM氏の曽祖父が陸軍で開発しようとしていたという兵器について、ある程度の想像がついていたのだった。

Tくんは『名探偵』ではあるが『知的財産の専門家』ではない。特許関連の事項については、わたしに一日の長があったということなのだろう。

わたしは、ここは自分の出番だと感じて、口をはさんだ。

「千手観音のように機械腕の基部を兵士の腕関節に配置すればよいのでは?」

驚いたようにこちらを見つめるTくんとМ氏に、

「『特許多腕人間方式』の特許請求の範囲には『腕関節ノ運動ト無関係ナル如キ身体ノ部位ニ取付ケ』という文言が含れています。したがって、文言の上で、この『特許』の権利範囲に『腕関節の運動と関係する身体部位に取り付ける機械腕』は含まれません。さらに、包袋禁反言の観点からも『特許多腕人間方式』と『千手観音のように機械腕の基部を兵士の腕関節に配置する構造』との差異を主張可能です」

と、わたしは畳みかけた。

小説『特許多腕人間方式』においては、『多腕人間方式』の特許出願に対し、特許局(現在の特許庁)の審査官から『千手観音』を先行技術とする拒絶理由通知書が発行されている。

これに対し、主人公の弁理士は『千手観音の腕は、いずれもその付け根が腕のところの関節へ集まっている』と指摘し、『ところが、こっちの出願のものは、腕関節のないところへ取り付けるのだから、これは根本的に構造が違うのである』という意見書を提出することで公告決定(現在の特許査定)に至っている。

ようするに、小説『特許多腕人間方式』の主人公は、審査過程で『当方の発明は千手観音とは根本的に異なっているのだ』とみずから主張しているのである。

「特許権を得るために『千手観音とは違う構造だ』と主張したのだから、特許権の取得後に『千手観音と同じ構造』に対して権利を主張するような矛盾した行為は許されない。これが包袋禁反言です」

わたしがいうと、М氏は「素晴らしい」と身を乗り出した。

「『千手観音とは違う』と主張する相手に対して『千手観音』をぶつけるというのは、じつに痛快ですね。いやあ、やはり『名探偵』というのは伊達ではありませんな」

「『名探偵』は彼のほうなのですがね……」

興奮するМ氏を横目に、わたしはTくんの様子をうかがった。

Tくんは、険しい表情でなにかを考えているようだったが、わたしの視線に気がつくと少し困ったような顔で微笑を返した。

そしてМ氏に向き直ると、

「彼の仮説にも頷けるところはありますが、結論を出すのは早計でしょう。わたしも少々調べてみたい事項がありますので、正式なご報告は後日ということで、いかがでしょうか?」

Tくんの申し出をМ氏が受け入れて、この日の面談は終了した。

中編・完(後編につづく)