小説『FBI ―架空捜査局―』の第3回をお送りいたします。

※本作はフィクションです。実在の人物や団体などとは関係ありません。

架空捜査局(FBI)捜査官、野間崎佐都史。

彼の来訪によって、またしてもワトソン役を引き受けることになった私。

そして、いよいよ名探偵Tくんが登場する!

名探偵、ふたたび

「なるほど、架空捜査局というのは、じつに親切な組織なのだね」

私が架空捜査局・野間崎捜査官の来訪について語ったあとの、Tくんの第一声がそれだった。

土曜日の昼過ぎ。新宿の老舗カレー店にて、Tくんと私は重厚な木製テーブルを挟んでキチンカレーの到着を待っていた。

「ずいぶんと皮肉な物言いをするじゃないか」

私が笑うと、Tくんは眉間にしわを寄せた。

「そりゃあ、皮肉も言いたくなるさ。わざわざ推理の間違いを指摘し、その上、ご機嫌取りまでしてくれるなんて、なにか裏があるとしか思えないじゃないか」

「今度は、ずいぶんと根拠の薄い言説だね」

「直感力に優れているという点も、名探偵の重要な要件だよ」

と、Tくんは険しい表情を崩さなかったのだが……

「では、その優れた直感に従って、今回の件は終わりにするかい?」

そう私が問うと、Tくんは首を振った。

「いや、やはり直感だけではダメだろう。名探偵たるもの、論理性を重んじなければ。それに、現在研究中の新兵器――現代版の『多腕人間方式』――というのが、どういう代物なのかも気になるし」

「そう言うだろうと思ったよ」

と、私はTくんに頷きを返してから、架空捜査局の野間崎捜査官から与えられたヒントについて、もう一度説明した。

「ヒントは三つ……」

- 『特許多腕人間方式』の一件においてTくんが導き出した『解決』は、非常に示唆に富んでいた

- 研究者たちは、すでに『アームズ』――すなわち『人の腕』――には見切りをつけている

- 新兵器の愛称は『きいち』

私が再度の説明を終えると、Tくんは腕組みして、

「ヒント①から、少なくとも推理の方向性は固められそうだな……」

相変わらず『ヒント』の意味するところすら理解できていない私は、沈黙したままTくんの次なる発言を待った。

Tくんは、しばし黙考してから、ふたたび口を開いた。

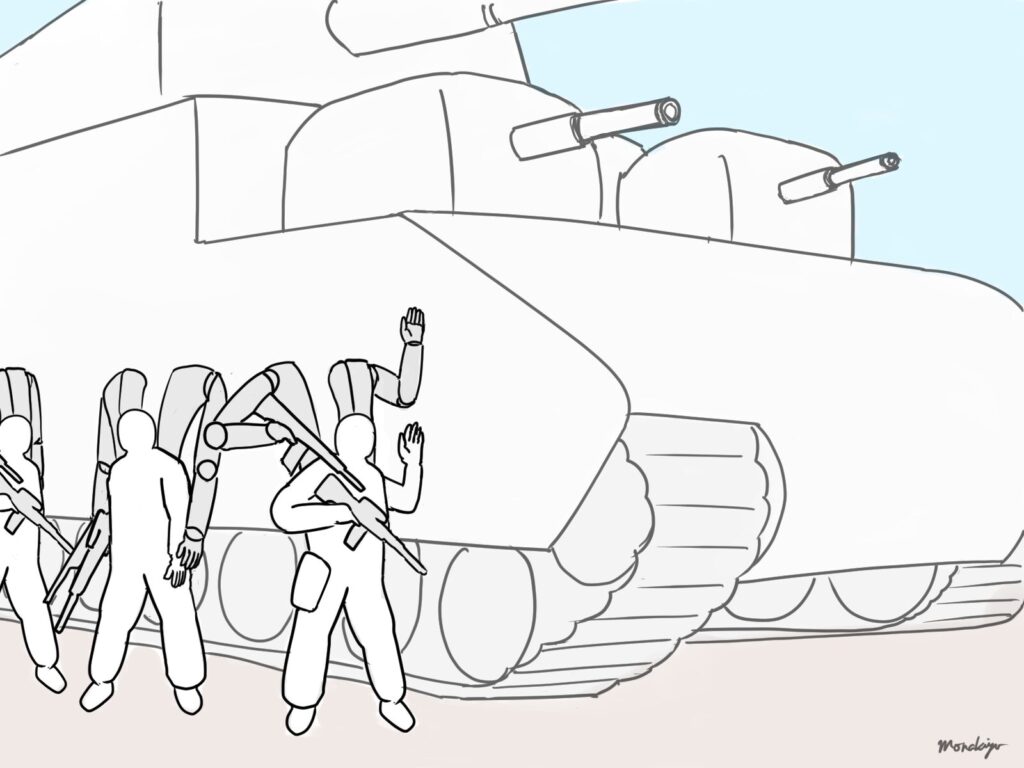

「野間崎氏から伝えられた『自動遠隔操作システム』というのは、端的に言えば『失敗兵器』だったわけだね」

「『ARMS』には、機動性、射撃精度、整備性など、いろいろと問題があっただろうね」

と、私は応じた。

Tくんは首肯してから、

「じつは、『特許多腕人間方式』の一件における俺の推理にも、『失敗兵器』が登場しているんだ」

私は、『特許多腕人間方式』の一件においてTくんが語った推理の内容を思い起こした。

そして、ひとつの可能性に思い至った。

「大型戦車イ号――オイ車――のことを言っているのだね。たしか、昭和16年に研究が開始されたオイ車は、初めての走行試験で破損して、そのまま完成に至らなかったのだったね」

「そのとおり」

と、Tくんはふたたび頷いて、

「オイ車は、主砲塔1基、副砲塔2基、後部銃塔1基を備える多砲塔戦車として計画されていた……。しかし、車体が重すぎたのだろう、昭和18年の走行試験で破損、翌19年に解体されている」

「複数の砲塔を搭載するために車体が巨大化するのは仕方がなかったのだろうね。ただ、巨大化の果てに走行不能になってしまっては意味がないけど……」

私がいうと、Tくんは、それだけではない、と応じた。

「多砲塔戦車は、じつに多くの課題を抱えていたんだ。重量の増加に起因する機動力の低下はもちろんのこと、多砲塔であるがゆえに指揮が難しくなるし、構造が複雑化するから整備も困難になる」

「なんだかデメリットだらけだな……」

と呟いてから、私は、はたと気がついた。

「その多砲塔戦車のデメリットだけど、『ARMS』のデメリットと共通しているのでは?」

Tくんが、まさに、と相槌を打つ。

「『指揮が難しい』というのは『正確な射撃が難しい』と言い換えることができる。つまり多砲塔戦車にも『ARMS』と同様に、機動性、射撃精度、整備性の点で問題があった、と言えるね」

「ということは……」

と、私が口を開きかけたとき、ウエイターが二皿のチキンカレーを運んできた。

私たちは推理談義を中断し、しばし食事に専念した。

私のような凡人は言うに及ばず、たとえ名探偵であろうとも、スパイスの芳醇な香りの誘惑には抗しきれないのである。

食事が一段落してから、私は先ほど言おうとしたことを口にした。

「多砲塔戦車と『ARMS』には共通の課題があった。ということは、多砲塔戦車の進化の過程を参考にすることで、『ARMS』の進化した姿――すなわち現代版の『多腕人間方式』の態様――を推理できる、というわけだね」

「そういうこと」

と応じてから、Tくんは猛烈な勢いでスマートフォンを操作し始めた。

数分後、Tくんはスマートフォンの画面をこちらに向けた。

「RWS?」

画面に表示されていたのは、『Remote Weapon System』という兵装に関するネット記事だった。

記事によれば、『RWS』は、装甲戦闘車両や軍艦に装備されている遠隔操作式の無人銃架や無人砲塔を指す言葉であるようだった。

「どうやら、オイ車のような――つまり陸上巡洋艦の実現を企図したような――現役の多砲塔戦車は存在しないようだ」

と、Tくんは語る。

「しかし、例えば主砲塔の上部に『RWS』を搭載している戦車などは、定義上、多砲塔戦車に分類できるらしい」

私はスマートフォンに表示された『RWS』の解説文を目で追った。

「なるほど、『RWS』は『小型であるため戦闘車両の上部に積載可能』『モーターによる姿勢制御と高性能のスタビライザーを備えた機種では、人間が目視で直接操作するよりも射撃精度が向上する』と書かれているね。さらに『銃砲自体は信頼性の高い既存の機種を流用可能』という説明もある……。ということは、『RWS』においては、機動性、射撃精度、整備性という多砲塔戦車の問題がすべて解決されていることになるね」

私の言葉に、Tくんは満足げに頷いた。

「では、その線で現代版の『多腕人間方式』について推理してみよう」

Tくんは、そう宣言してから、まるでワイングラスを扱うような優雅な手つきでラッシーで満たされたグラスを口元に運んだ。

「まず、ヒント①から、『自動遠隔操作システム』は『RWS』のような無人あるいは遠隔操作タイプの兵器システムに進化した、という推理が成立する。この推理はヒント②にも整合している」

「ヒント②は、研究者たちはすでに『アームズ』――すなわち『人の腕』――には見切りをつけている、だったね。たしかにネットの記事を見る限り、ロボットアームを備えた『RWS』は存在しないようだ」

と、私はTくんの推理に同調した。

そこに、先ほどチキンカレーを運んできてくれたウエイターが、ウォーターポットを持ってやってきた。

私たちは水のおかわりを丁重に断った。

そして、空席待ちの客が増え始めたカレー店をあとにした。

ダブルミーニング

私たちがカレー店の次に入ったのは、駅近くの喫茶店だった。

年季の入ったテーブルの上で、ブレンドコーヒーとアメリカンコーヒーが湯気を立てている。

「……『ドリンク』という単語には二つの意味がある。飲物自体を意味する場合と、飲むという行為を意味する場合だ」

そう言って、Tくんがブレンドコーヒーのカップに手を伸ばす。

「それがどうした?」

私は、自分のドリンクに手を伸ばした。

「野間崎氏から与えられたヒントのことだよ。ヒント②における『人の腕』という言葉も、ダブルミーニングなのではないだろうか」

「先ほどの推理では、『人の腕』という言葉を文字どおり人体の『腕』だと解釈したのだったね。つまり、研究者たちは人体を模倣することには見切りをつけた、というように解釈した……」

「それ自体は間違いではないはずだ。というのも、兵器というものは、兵器としての目的を達成できればよいわけで、なにも人体に似せる必要はないからね」

なるほど、『多腕人間方式』や『ARMS』に『なぜ多数の腕が必要なのか』というと、それは『より多くの武器を使用するため』である。

であるならば、『より多くの武器を使用する』という目的を達成し得るかぎり、それが人の形をしていようと、他の形状であろうと、特に問題はないはずだった。

「そうすると、『人の腕』のもう一つの意味は?」

「射撃の『腕』のことだよ。『RWS』に関するネット記事にも書かれていたように、モーターによる姿勢制御と高性能のスタビライザーを備えた無人銃架の射撃精度は、人間のそれを凌駕している。つまり、射撃に関しては、もはや『人の腕』よりも『機械の腕』のほうが頼りになる、と研究者たちは考えているのだろう」

「いずれの解釈を採用したとしても、ヒント②は、現代版の『多腕人間方式』が『無人兵器システム』の類だと示唆していることになるのだね」

私が問う目を向けると、Tくんはコーヒーカップをテーブルに戻してから、視線を彷徨わせた。

「まあ、そこまでは間違いないと思うのだが……」

「どうした。ずいぶんと弱気じゃないか」

「『無人』と称するものを多腕『人間』方式と関連づけてよいものか……そこが引っ掛かるんだよ。それに一口に『無人兵器システム』といっても様々なタイプが存在するからね」

「ここから先は、ヒント③で絞り込んでいくしかなさそうだね。新兵器の愛称は『きいち』ということだけど……」

私はそう告げてから、野間崎捜査官から得た情報を追加で伝えた。

「そういえば、野間崎捜査官はヒント③を提示する際に、じつに『日本的』な新兵器なので研究者の間では日本語の愛称が好まれている、と語っていたよ」

Tくんは腕組みして、

「その話から、まず『LAWS』のような兵器システムは候補から除外できそうだ……」

「LAWS?」

私は首をひねった。

「Lethal Autonomous Weapons Systems――自律型致死性兵器システム――のことだよ」

Tくんによれば、『LAWS』は一度起動すれば操作者の更なる介入なしに標的を識別・選択し、殺傷力を持って交戦することができる兵器システムを指す用語らしい。そして、そのような兵器システムについては、映画『ターミネーター』のような世界の到来を回避すべく、その開発の是非が国際的に議論されているとのことだった。

「日本の外務省は『我が国は人間の関与が及ばない完全自律型の致死性兵器の開発を行う意図はない』と明言している。野間崎氏が日本の当局者ならば、『LAWS』のような兵器を『日本的』と評するはずがない」

と、Tくんは断言した。

そして、さらに言うなら、とTくんは付け加えた。

「……『日本的』というからには、それは『攻め』ではなく『守り』のための兵装なのだろう」

「たしかに、日本に存在するのは『自衛』隊であり、『防衛』省だからね」

と、私はTくんに頷きを返した。

すると、Tくんは驚きに満ちた表情で、こちらを見て、

「それだよ!」

と声をあげた。

そして、カレー店でそうしていたように、スマートフォンで検索を開始した。

今度は何を調べているのかと私が尋ねても、Tくんはスマートフォンの画面に目を向けたまま、もう少し待ってくれ、と応じるのみだった。

仕方なく、私は鞄から文庫本を取り出した。そして、すっかり冷めてしまったアメリカンコーヒーを飲みながら、しばしSF小説の世界に耽溺した。

私が文庫本を50ページほど読み終えたところで、Tくんが、よし、と声を発した。

「調査完了かい?」

私が問うと、Tくんは曖昧な笑みを浮かべた。

「調査というか……、一応、推理は完了したよ」

「えっ⁉」

急な展開に驚きの声をあげた私に、Tくんは、順を追って説明しよう、と語りはじめた。

「推理の鍵になったのは、きみが口にした『防衛省』というワードだよ。日本で研究開発が行われている兵器ならば、それは少なくとも我が国における防衛上の課題と関係しているはずだと思ってね。それで、このサイトを見てみたんだ」

そういって、Tくんは手にしたスマートフォンの画面をこちらに向けた。

表示されていたのは、防衛装備庁で実施している研究開発を紹介するサイトだった。

言わずと知れたことだが、防衛装備庁は防衛省の外局である。

Tくんが指で画面をスクロールすると、『防衛装備庁の任務』という項目に続いて、『高出力レーザに関する研究』という項目が表示された。

説明文によれば、防衛装備庁では『高出力レーザを目標に照射し、瞬時にダメージを与えることができるシステム』を研究しているらしかった。

高出力レーザシステムの利点としては、電力供給が続くかぎり運用可能であるという点と、低コストであるという点が挙げられるとのこと。

防衛装備庁では、迫撃砲弾や小型無人機に対処すべく、高出力レーザシステムの研究が進められているとのことだった。

「……つまり、現代版の『多腕人間方式』は、レーザ兵器?」

私の問いに、Tくんは首を横に振った。

「いや、それはない。高出力レーザシステムというのは大型兵器だ。現在の技術では、システムを小型化できたとしても、トレーラーで運搬可能にするくらいが精一杯だろう。現代版の『多腕人間方式』は個人兵装だろうから、そのような大型兵器は該当しないはずだ」

Tくんは、そこまで語ってから、ひと呼吸おいた。そして……

「ここで注目すべきは、高出力レーザシステム自体ではない。高出力レーザシステムを用いて解決を図ろうとしている『防衛上の課題』のほうだよ」

私は、防衛装備庁のサイトに掲載されている情報を読み直して、

「迫撃砲弾や小型無人機に対処すること――それが高出力レーザシステムの研究目的なのだね」

Tくんが、今度は首を縦に振った。

「特に注目すべきは、小型無人機への対処だ。なにしろ今、世界中の戦場で大きな存在感を示しているからね」

たとえば、ウクライナ戦争においては、戦場に大量のドローン兵器が投入されている。戦車や装甲車、あるいは、生身の歩兵までもが、爆弾を抱いたドローンに吹き飛ばされる――そんな悲惨な映像を、私も報道で目にしていた。

「ドローン兵器というのは非常にコストパフォーマンスが高いんだよ」

と、Tくんは眉間にしわを寄せた。

「ドローンは、とにかく安価だ。だから戦場に大量投入でき、それゆえにドローン攻撃の被害は拡大の一途をたどっている。しかし有効な対処法が見つかれば、潮目は変わる」

「ということは、きみは、現代版の『多腕人間方式』は『ドローン攻撃に対処するための無人兵器システム』だと考えているのかい? その根拠は?」

Tくんは、私の問いには答えず、ふたたびスマートフォンを操作しはじめた。

そして、微笑を浮かべて、ふたたび画面をこちらに向けた。

「根拠は、これだよ」

「……!?」

私は二の句が継げなかった。

スマートフォンの画面に映し出されていたのは、スヌーピー――漫画『ピーナッツ』に登場する、あの世界一有名なビーグル犬――がパイロットに扮した姿だった。

((4)につづく)