当ブログの過去記事(SFプロトタイピング:前編/後編、現実世界におけるミステリー的な発想力の活用:前編/後編)に関連した小説を執筆しました。

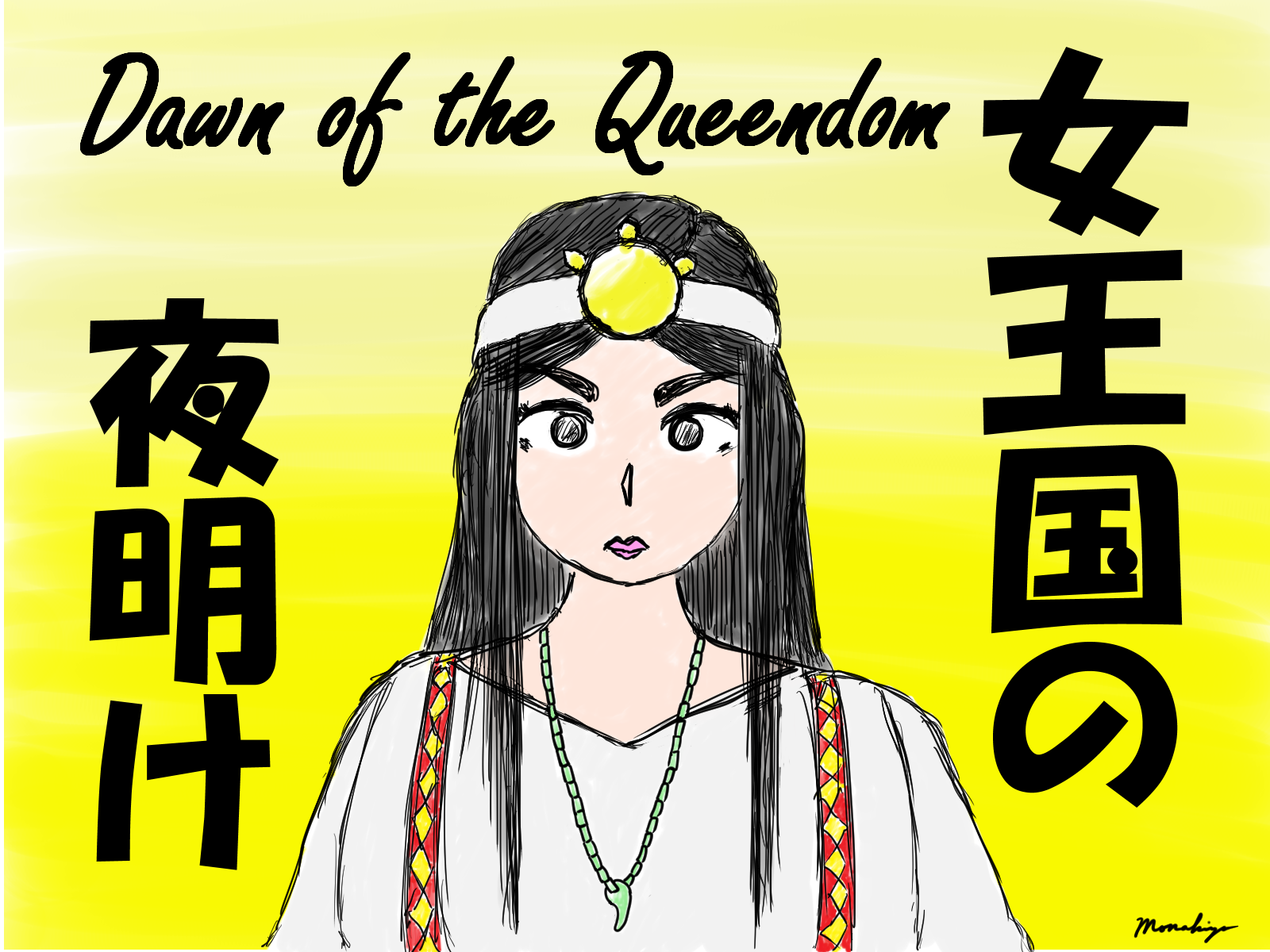

タイトルは『女王国の夜明け』です。

「不惑」を過ぎた迷える中年コンビ、日本史最大の謎に挑む! 果たして結末やいかに!

今回は、第一部『副業名探偵・起業編』をお送りいたします。

メッセージ

Tくんから数年ぶりにメッセージが届いた。

『副業として名探偵業をはじめることにした。手はじめに邪馬台国の謎を解明したいので、相談にのってもらいたい』

スマートフォンの画面を見つめたまま、わたしは首をかしげた。

Tくんとわたしは同じ大学で机をならべた仲だった。

わたしたちは学生のころから妙に馬があった。そのため社会人になってからも頻繁に会食していたのだが、互いに家庭をもったのを境になんとなく疎遠になっていた。

だから、わたしはTくんの最近の様子を知らない。

だたし、Tくんはずいぶん前に勤務先の大手電機メーカーで管理職に登用されており、収入は安定しているはずだった。

したがって、彼が生活苦のために副業を余儀なくされている可能性は極めて低かった。

ゆえにわたしは、まずTくんが副業をはじめようとしている理由に疑問を感じたのである。

やはり「中年の危機」だろうか?

孔子は人生を振り返って「四十にして惑わず」と語ったらしいが、孔子と同じ視座に立てる人物はほとんどいないだろう。

将来不安。自身の人生に対する疑念。少なくともわたしは、四十歳を超えてもなお、迷い、悩みながら生きている。

もしかしたらTくんも、わたしと同じように懊悩する日々を過ごしているのかもしれない。

そんなふうに想像してみたものの、まだ疑問は残っていた。

「名探偵業」というのが、どうにもわからないのである。

Tくんがはじめようとしている副業らしいのだが、そんな仕事は聞いたことがなかった。

「探偵業」ならわかるのだ。電機メーカーに勤務するTくんの副業としては違和を感じるが、それでも理解はできる。

しかし「名探偵業」となると、皆目見当がつかなかった。

そもそも「名探偵」は、英訳すると “Fictional Detective” である。すなわち、名探偵はフィクショナルな存在なのだ。

独力で、しかも警察よりも早く、事件を解決する。そんな探偵は、残念ながら現実世界には存在しない。

Tくんがミステリー小説の愛好家であることは知っていた。

学生時代にわたしたちが意気投合したのもそのためだったし、たしかTくんが伴侶のAさんと交際をはじめたのも、ミステリーのはなしで盛りあがったことがきっかけだったと聞いている。

だからTくんが名探偵に憧れを抱いている可能性は高かった。

しかし、繰り返しになるが、現実世界に名探偵はいない。

よって、もしもTくんが「名探偵になりたい」と本気で願ったとしても、それは「仮面ライダーになりたい」という幼児の夢と大差がなく、けっして叶うことはないのである。

ただ幸いにも、Tくんから届いたメッセージには『相談にのってもらいたい』と書かれている。

したがって、まだ旧友を正気にもどす機会は残されているようだった。

わたしは、その貴重な機会を逃さないように、スマートフォンに「いまから電話してもいいか?」と入力した。

電話

ひさびさに聞くTくんの声は、以前と変わらず元気そうだった。

数年ぶりの電話ではあったが、そこは二十年来の友人のこと、とくに堅苦しい挨拶などもなく、話題はすぐに副業の件に移った。

「……ところで、副業をはじめるんだって?」

わたしの問いに対し、Tくんは声をはずませた。

――そうそう。新ビジネスの着想を得たんだよ。

「それが名探偵業というわけだね。それって探偵業とは違うの?」

――もちろん。だから公安委員会への届出も予定していない。

「その届出というのは?」

――すまない、説明不足だったな。探偵業をはじめるためには公安委員会に届出書を提出しないといけないんだ。『探偵業の業務の適正化に関する法律』いわゆる『探偵業法』に、そう規定されているんだよ。

「つまり、無届けで探偵として営業したら法律違反になってしまう、ということだね。じゃあ、いったい何をやるの?」

――もちろん名探偵がやる仕事だよ。なにしろ名探偵業だからね。

「そういわれても皆目見当がつかない。ふつうの探偵業との違いを教えてくれないか?」

――探偵業については、『探偵業法』2条1項に『「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいう』と規定されている。

Tくんは条文を諳んじたあと、少し間をおいてから、逆に質問してきた。

――ところで、この法律で規定されている「探偵業務」には、名探偵の重要な仕事が含まれていない。それは、なんだと思う?

わたしは、しばし黙考した。

聞込み、尾行、張込み。そのあたりは法文に含まれていたよな。

ということは……

「推理……かな」

――まさにそれ! 俺がやろうとしているのは推理業務なんだ。推理なら、法に縛られることなく自由にできるからね。

「それはそうかもしれないが……、法律がないのは取り締まる必要がないからでは?」

わたしは、考えを整理しながら話した。

「第一に、推理とは、事実をもとにして、まだ知られていない事柄を推し量ることだ。極論すれば、推理というものは論理的な妄想に過ぎない。そして、単なる妄想に金を払う人間はいない。

第二に、そもそも、いわゆる名探偵みたいな超人的な推理力を持った人間は存在しない。

つまり、仮に『名探偵業』なるものが存在するとしても、そこには需要者としての依頼人もビジネス提供者としての名探偵もいない。

だから法律がない。

そういうことじゃないのか?」

――いいね。じつに論理的だ。

ただ、前提が間違っている。

まず、「妄想に金を払う人間はいない」というのは間違いだ。

たとえば『SFプロトタイピング』というのがあるだろ?

「ああ、いま話題の、SF的な発想をビジネスに生かそう、というやつね」

――そうそう。そのSF的な発想だって結局のところ妄想じゃないか。でも、ビジネスには活用できる。

そして世の中には、SF的な発想よりもミステリー的な発想と親和性の高い問題が存在する。

それを聞いて、わたしは『Tくんから届いたメッセージ』の文面を思い出した。

『副業として名探偵業をはじめることにした。手はじめに邪馬台国の謎を解明したいので、相談にのってもらいたい』

「なるほど、それで邪馬台国の謎か……」

邪馬台国は2~3世紀の日本に存在したとされる国である。ただし、日本に邪馬台国に関する文献記録は残されていない。わずかに中国の史書『三国志』魏書東夷伝倭人条(いわゆる『魏志倭人伝』)にその名を留めているのみであり、現在に至ってもなお、その所在地すら明らかになっていないのだった。

邪馬台国を題材にしたミステリー作品は多数存在する。

このことは、ミステリー的な発想と邪馬台国問題の相性の良さを物語っている。

「つまり、ミステリー的な発想あるいは推理という妄想も、邪馬台国の謎のような現実の問題の解決に活用できるというわけか……」

わたしは納得しかけてから、Tくんが二つある懸念事項のうちの一方を無視していることに気がついた。

「いや待て。推理にも需要はあるということはわかった。でも、それだけでは『名探偵業』は成立しないぞ。第二の問題はどうなる? さすがに名探偵はいないだろ?」

わたしには、いわゆる名探偵が存在するとは、どうしても思えなかった。

しかし、わたしの問いに対し、Tくんは確信に満ちた声音で

――いるさ

と応じたのだった。

第一部・完(第二部『副業名探偵・誕生編』につづく)

※本作の登場人物であるTくんのモデルは、当ブログ『もなきよの創作プロトタイピング』を運営するわたしの実在の友人です。ただし本作の内容は、あくまでも創作です。