小説『女王国の夜明け』の第八部『邪馬台国・完結編』をお送りいたします。

名探偵に憑依されていると主張する旧友のTくん。彼は、不弥国から投馬国までの距離は600里だと推理した。さらに、『魏志倭人伝』の『南、投馬国に至る水行二十日』という記述は、この600里の移動に20日かかることを示しているに過ぎない、と語る。

では、次なる邪馬台国への行程『水行十日陸行一月』は、どのように解釈すればよいのか?

ついにTくんは、邪馬台国――人吉盆地――に到達する!

邪馬台国

Tくんが酔っ払ったところを、わたしは見たことがない。この日のTくんも、追加注文したジョッキ5杯分のビールを飲み干し、さらに自身でオーダーしたワインを口にしてもなお、顔色ひとつ変えることはなかった。

「では、いよいよ最終局面……」

と、Tくんはいつもの冷静な口調で語る。

「投馬国から邪馬台国への行程を残すのみだ」

南、邪馬壱国に至る、女王の都する所、水行十日陸行一月。官に伊支馬あり。次を弥馬升といい、次を弥馬獲支といい、次を奴佳鞮という。七万余戸ばかり。

石原道博編訳『新訂 魏志倭人伝・後漢書倭伝・宋書倭国伝・隋書倭国伝―中国正史日本伝(1)―』

わたしは、「ようやく邪馬台国に到着か」と応じてから、次のドリンクとしてウーロン茶を注文した。アルコールの影響で頭の回転が鈍くなる前に、彼の推理を最後まで聞いておきたかったのだ。

届いたウーロン茶のグラスを手に、わたしは質問した。

「投馬国から邪馬台国までの行程は『南』へ『水行十日陸行一月』とされているね。不弥国から投馬国まで『水行二十日』で600里進んだわけだから、『水行十日』の距離は半分の300里と考えたらいいのかい?」

Tくんはテーブルのワイングラスに視線を向け、

「必ずしもそうとは言えない」

と、わたしの推測を否定した。

「というのも、不弥国から投馬国までの行程と、投馬国から邪馬台国までの行程で、移動速度が同じだとは言い切れないからね」

「なるほど、たしかに『魏志倭人伝』のなかに投馬国から邪馬台国までの移動速度を示唆する記述は見当たらないね。しかし、そうなると投馬国から邪馬台国までの行程で明らかになっているのは、『南』という移動方向と、『水行』『陸行』という移動方法、そして『十日』『一月』という移動日数だけ、ということになるな……」

そのように情報を整理してから、わたしは考え込んでしまった。

移動の方向と方法と日数。この3つの情報のみから、投馬国と邪馬台国の間の距離を導き出すことはできない――つまり、邪馬台国の位置を特定することは不可能なのである。さらに、『郡より女王国に至る万二千余里』という条件は、不弥国から投馬国までの距離計算に利用してしまっているので、ここでは使えない。

万事休す……。

わたしにはそう思われたのだ。しかし、Tくんは「もうひとつ分かっていることがある」という。

わたしが問う目を向けると、

「『水行』と『陸行』の順番だよ。先に『水行十日』の行程があり、その後に『陸行一月』の行程がある」

と、当然の事実を告げるような口調でいった。

わたしはTくんの言わんとするところを理解した。たとえば『水行十日陸行一月』については、『水行十日または陸行一月』というように別々の行程と解釈する論者もいる。しかし『魏志倭人伝』には『または』に相当する記載が存在しない。だから……

「暗号ミステリー的には、原文の記載順のとおり、先に『水行十日』の行程があって、その後に『陸行一月』の行程がある、と解釈する必要があるわけだね」

「そういうこと。したがって、まずしなければならないことは……」

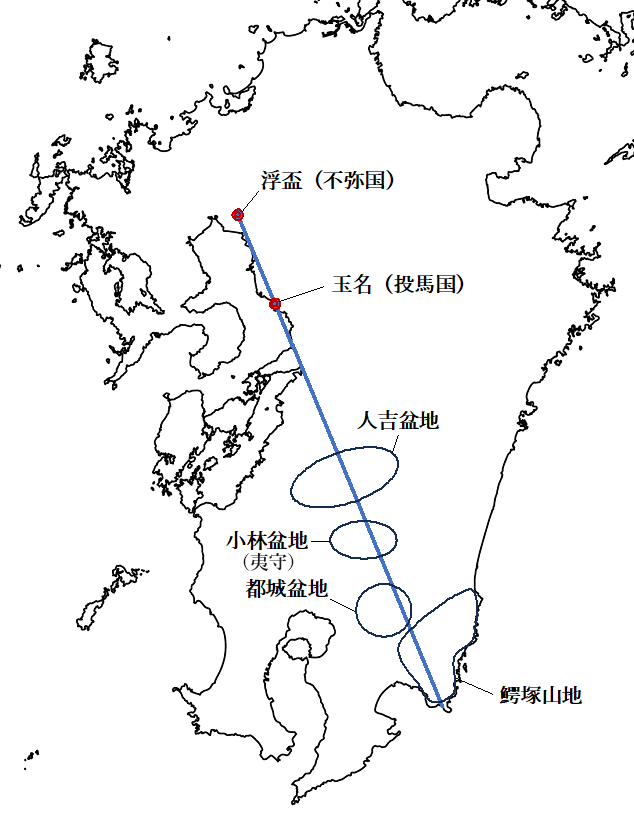

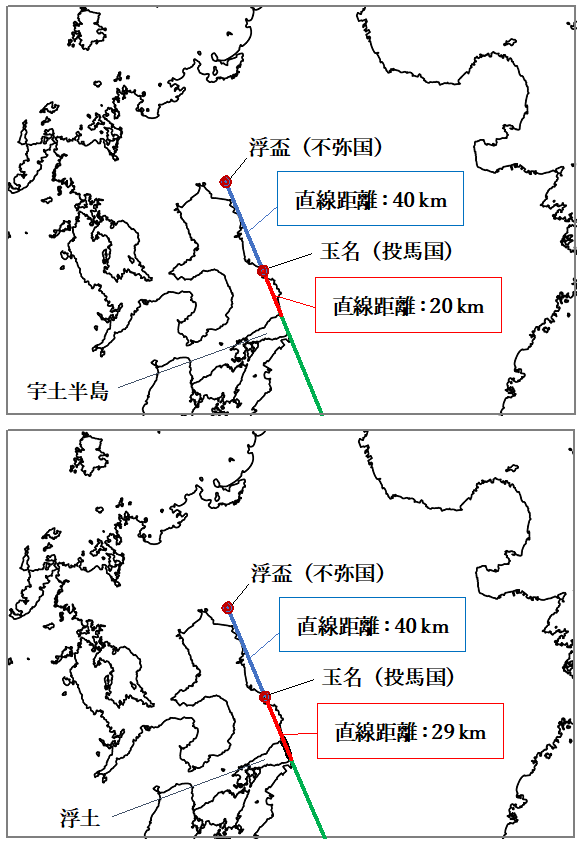

そういいながら、Tくんは、スマートフォンに表示させた地図の上に直線を追加した。その直線は、浮盃(不弥国)と玉名(投馬国)を結ぶ直線を、さらに同方向に延長したものだった。

「不弥国から投馬国までの行程と、投馬国から邪馬台国までの行程で、移動方向は『南』のまま変わっていない。だから、投馬国から邪馬台国までのルートは、不弥国である浮盃と投馬国である玉名を結ぶ直線を同方向に延長した直線として表現できる。そして、この直線は、先に『水行』し、その後『陸行』するかたちになっている」

Tくんは、そこでひと呼吸おいてから、「ちなみに……」と少し申し訳なさそうにいう。

「浮盃から玉名までの直線距離が約40kmであるのに対し、玉名から宇土半島までの直線距離は約20kmになる」

「え!? じゃあ、結局のところ『水行十日』の移動距離は『水行二十日』の半分ということ?」

「数字のマジックというべきか、結果的にそうなっている……。ただし、別の可能性もある。たとえば、かつて宇土半島は『浮土』と呼ばれる島だったという伝説もあるから、その場合は『水行』の距離が9kmほど延びることになる。とはいえ、いずれの場合も『水行』のルートは直線状のまま変わらない」

「直線状のまま、というところがポイントなのだね?」

「そのとおり。厳密には、移動日数から移動距離を導き出すことはできない。だから、ここで大切なのは移動距離ではなく、移動の方向と方法が『魏志倭人伝』の記述と一致していることなんだ」

「ふむ……」

わたしは、ふたたび考え込んだ。

これまでのところ、Tくんの推理は『魏志倭人伝』の記述に沿ったものであり、それなりに説得力があるように見受けられた。しかし彼の推理の流儀では次なる問題を解決できないのではないか――わたしにはそう思われたのだ。

次なる問題。それは「『陸行一月』の終着点はどこなのか?」という問いである。

『魏志倭人伝』の記述に従えば、投馬国を出発して邪馬台国に辿り着くためには『南』に進み続ける必要がある。よって『水行十日』の終端は「陸地に到達した地点」と明確に決まっている。なぜなら、そこから先は陸上を同方向に移動するほかないからだ。

一方、『陸行一月』については、『魏志倭人伝』にその終わりを示す記述が見当たらないのである。それは、史料の記述に基づいて邪馬台国の故地を導き出すというTくんの推理の根幹を揺るがす事態であるはずだった。

Tくんが地図に引いた直線は、たしかに彼が邪馬台国の故地と推理する人吉盆地のど真ん中を通過している。しかし、人吉盆地が『陸行一月』の終着点であることを示す情報は、いったいどこにあるのだろうか? たとえば同じ直線上に位置する小林盆地や都城盆地に邪馬台国が存在した可能性も排除できないのではないか?

というか、そもそも邪馬台国の候補地を盆地に限定してよいものだろうか?

わたしが問うと、Tくんは「その点は問題ない」と応じた。

「ずいぶんと断定的にいうじゃないか」

「それは『邪馬台国』という国名から明らかだからね」

「というと?」

「『邪馬台』は『山処』すなわち『山に囲まれた土地』を意味している。つまり、邪馬台国は山処の国――山に囲まれた土地に存在した国――だったのさ」

「それで地図に引いた直線上の三つの盆地が邪馬台国の候補地になるわけか……。でも、そこから先は、どうやって候補地を絞り込む?」

「あとは消去法だよ。人吉盆地、小林盆地、都城盆地のいずれにも『国』が存在したことは間違いない。でも『魏志倭人伝』には『女王の境界の尽くる所』の『南に狗奴国あり』と記されている。だから、最も南に位置している――すなわち、南に狗奴国の存在する余地がない――都城盆地は邪馬台国の候補地からはずれることになる」

女王国より以北、その戸数・道里は得て略載すべきも、その余の旁国は遠絶にして得て詳かにすべからず。

石原道博編訳『新訂 魏志倭人伝・後漢書倭伝・宋書倭国伝・隋書倭国伝―中国正史日本伝(1)―』

次に斯馬国あり、次に已百支国あり、次に伊邪国あり、次に都支国あり、次に弥奴国あり、次に好古都国あり、次に不呼国あり、次に姐奴国あり、次に対蘇国あり、次に蘇奴国あり、次に呼邑国あり、次に華奴蘇奴国あり、次に鬼国あり、次に為吾国あり、次に鬼奴国あり、次に邪馬国あり、次に躬臣国あり、次に巴利国あり、次に支惟国あり、次に烏奴国あり、次に奴国あり。これ女王の境界の尽くる所なり。

その南に狗奴国あり、男子を王となす。その官に狗古智卑狗あり、女王に属せず。

郡より女王国に至る万二千余里。(下線引用者)

なるほど、都城盆地は九州の南端に近い位置にあり、しかも鰐塚山地に隣接している。南に狗奴国が存在できるようには思われない。しかし……

邪馬台国人吉説の嚆矢となった記事『邪馬台国にいたるみち』においては、女王の境界の尽くる所は奴国のことだとされていた。もしも、その解釈が正しいとすると、いまのTくんの推理は成立しなくなるのではないか?

わたしがふたたび問うと、Tくんは、うん、と頷いてから答えた。

「たしかに、女王の境界の尽くる所については、奴国のみを指すと解釈することもできるね。でも俺は、女王の境界の尽くる所は奴国のみならず広く女王の勢力圏を指していると考えているんだ。というのも、もしも奴国のみが女王の境界の尽くる所であり、奴国の南に狗奴国が存在したのであれば、『魏志倭人伝』には、こう書かれていたはずだ」

そういうと、Tくんはスマートフォンに次の文章を表示させた。

『次に奴国あり。その南に狗奴国あり』

そして「ところが実際は……」といいつつ、次の文章を出力した。

『次に奴国あり。これ女王の境界の尽くる所なり。その南に狗奴国あり』

「後者が『魏志倭人伝』の実際の文章だね」

「そうなんだ。実際には、わざわざ『これ女王の境界の尽くる所なり』という文を挿入しているのさ。簡潔であることを尊ぶ漢文において一文を挿入しているのだから、そこに意味があると考えるほうが自然じゃないか?」

「でも、きみは『邪馬台国にいたるみち』を読んだあと、『奴国の南に狗奴国がある』という仮説を支持していたはずだ」

「俺が賛同したのはそこではないよ。奴国を那珂遺跡・須玖遺跡付近に比定した場合、御笠川を利用すれば奴国から南に水行できる。だから南に目的地が存在するのなら、なにも東の不弥国に行く必要はないんだ。しかし多くの論者は、この『不弥国行き』を無条件に受け入れてしまっている。一方、『邪馬台国にいたるみち』では、奴国の南に狗奴国があるので東に向かわざるを得なかった、とその理由が明確かつ論理的に示されている。俺は、その論理性に賛意を示したのさ」

「きみは、なかなか面倒な奴だな」

「名探偵というのは、だいたい面倒な奴なのだよ」

「自分でいうかね?」

わたしは口では批判しながらも、じつのところ『魏志倭人伝』の記述に忠実であろうとするTくんの一貫した姿勢に共感を覚えていた。Tくんは、わたしの心の内を見透かしたように、満足げに頷いた。

「では、都城盆地は候補からはずれるとして、つぎは小林盆地だ」

Tくんはそういってから、

「ところで小林盆地に夷守という地名があるのだが、聞き覚えはないかい?」

と質問してきた。わたしは即答した。

「対馬国、一大国、奴国、不弥国の副官、だろ?」

『魏志倭人伝』には、対馬国、一大国、奴国、不弥国に、副官『卑奴母離』が存在したと書かれている。ちなみに、上記4か国と、伊都国、投馬国、邪馬台国、狗奴国における官名は、以下のとおりである。

- 対馬国:大官を卑狗といい、副を卑奴母離という。

- 一大国:官はまた卑狗といい、副を卑奴母離という。

- 伊都国:官を爾支といい、副を泄謨觚・柄渠觚という。

- 奴国:官を兕馬觚といい、副を卑奴母離という。

- 不弥国:官を多模といい、副を卑奴母離という。

- 投馬国:官を弥弥といい、副を弥弥那利という。

- 邪馬台国:官に伊支馬あり。次を弥馬升といい、次を弥馬獲支といい、次を奴佳鞮という。

- 狗奴国:その官に狗古智卑狗あり。

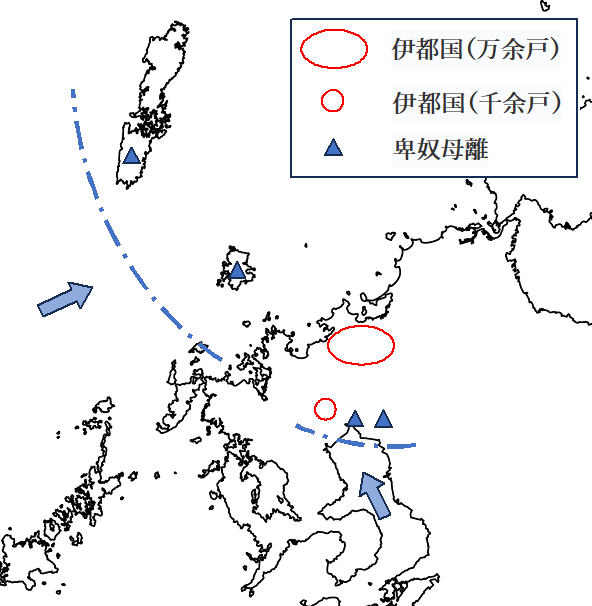

「うん、その卑奴母離は、きみのいうとおり、『女王国より以北』とされる対馬国から不弥国までの6か国のうちの、じつに4か国に配置されている。で、『卑奴母離』の意味するところは、辺境を守備する『夷守』なのではないかと考えられているんだ」

「ということは、卑奴母離が配置されていた対馬国、一大国、奴国、不弥国が『辺境』だったということになるね……。でも、それはちょっとおかしいのでは? 対馬国と一大国が辺境守備の対象になることは、俺も理解できるよ。だけど、奴国と不弥国は邪馬台国に向かうルート上――それも伊都国よりも邪馬台国に近い位置――にあったはずだ。それなのに、どうして『辺境』を守る役人が配置されていたのだろうか?」

Tくんは、何度か相槌をうってから

「では、図解してみよう」

といって、ふたたびスマートフォンを操作しはじめた。

しばらくしてから、こちらに向けられたスマートフォンの画面。そこに表示された地図を目にして、わたしは理解した。

対馬海流に乗って東進してくる敵と、有明海を北上してくる敵。その両方に備えなければならないのは……

「卑奴母離は伊都国を守っていたのか!」

「そういうこと。対馬海峡方面と有明海方面の各国に卑奴母離を配置し、さらに玄界灘と有明海をむすぶ陸路の要衝、現在の佐賀県小城市に直轄領である千余戸の伊都国を設ける。万余戸の伊都国を中心に考えれば、この布陣をすんなりと理解できるだろ?」

「たしかに……」

わたしは頷きを返したが、新たな疑問を抱いてもいた。

「しかし、そうだとしたら万余戸の伊都国が倭国の中心地だったということになってしまうのでは?」

「万余戸の伊都国は、倭国の中心地ではなく、ひとつの文化圏の中心地だったのさ。たとえば官名だが、対馬国から不弥国までは『卑狗=彦』『卑奴母離=夷守』というように、その多くがヤマト王権に通ずるような響きをもっている。一方、投馬国・邪馬台国では、弥弥、弥弥那利、伊支馬、弥馬升、弥馬獲支、奴佳鞮とされていて、前者とは語感がまるで違う。つまり、対馬国から不弥国までと、投馬国・邪馬台国は、異なる文化圏に属していたのさ」

「そういえば『邪馬台国にいたるみち』にも、投馬国と邪馬台国は空間的思弁よりも時間的思弁に長ずる『倭人の文化圏』であり『女王国そのものである』と書かれていたね」

「『魏志倭人伝』を素直に読めば、そう解釈するほかないんだよ。なにしろ、対馬国から不弥国までの6か国は『女王国より以北』というように一括りにされて、女王国とは別物として記述されているのだからね。くわえて、女王国より以北の国々と、女王国とでは、その立場が明確に異なっている」

「たしかに『魏志倭人伝』には『女王国より以北には、特に一大率を置き、諸国を検察せしむ』とあるね。つまり伊都国も含めて女王国より以北の国々は検察される側――監視対象国――だったわけだね」

女王国より以北には、特に一大率を置き、諸国を検察せしむ。諸国これを畏憚す。常に伊都国に治す。国中において刺史の如きあり。

石原道博編訳『新訂 魏志倭人伝・後漢書倭伝・宋書倭国伝・隋書倭国伝―中国正史日本伝(1)―』

「『諸国これを畏憚す』というくらいだから、かなり厳しい監視体制だったのだろう。つまるところ『卑奴母離=夷守』を辺境に配する文化圏というのは、女王国にとって警戒すべき勢力だったということさ。したがって『卑奴母離=夷守』が配置されていたであろう地域は女王国の一部ではあり得ない」

「つまり、夷守という地名が残る――『卑奴母離=夷守』が配置されていたであろう――小林盆地も女王国の一部ではあり得ない……」

わたしのつぶやきに、Tくんは満面の笑みを浮かべた。そして……

「かくして人吉盆地が残された、というわけさ」

と結論して、ワイングラスを掲げた。

第八部・完(第九部『終編』につづく)

※本作の登場人物であるTくんのモデルは、当ブログ『もなきよの創作プロトタイピング』を運営するわたしの実在の友人です。ただし本作の内容は、あくまでも創作です。