小説『女王国の夜明け』の第九部『終編』をお送りいたします。

旧友のTくんは、ついに邪馬台国が人吉盆地に存在したことを、『魏志倭人伝』の記載から導き出してしまった。

そのこと自体は驚くべきことなのだが、わたしにはまだ疑問が残っていた。

人吉盆地といえば熊襲の勢力圏内だとされている。さらに現在も『球磨』という地名が残されている。

ということは……

くま

Tくんの推理を聞き終えたわたしは、興奮を禁じ得なかった。

『邪馬台国比定地問題』については、『魏志倭人伝』の記載は不明確であるとして史料に基づく探求は諦めるべきだとする論者も大勢いる。しかしTくんは『魏志倭人伝』の記述に基づいて邪馬台国の位置を導き出してしまったのである。これは驚嘆すべき成果といえるだろう。

ただ、わたしには最後に確認しておかなければならない事があった。

「ところで、人吉盆地というと狗奴国の有力な比定地だろう。その点について、きみはどう考えているの?」

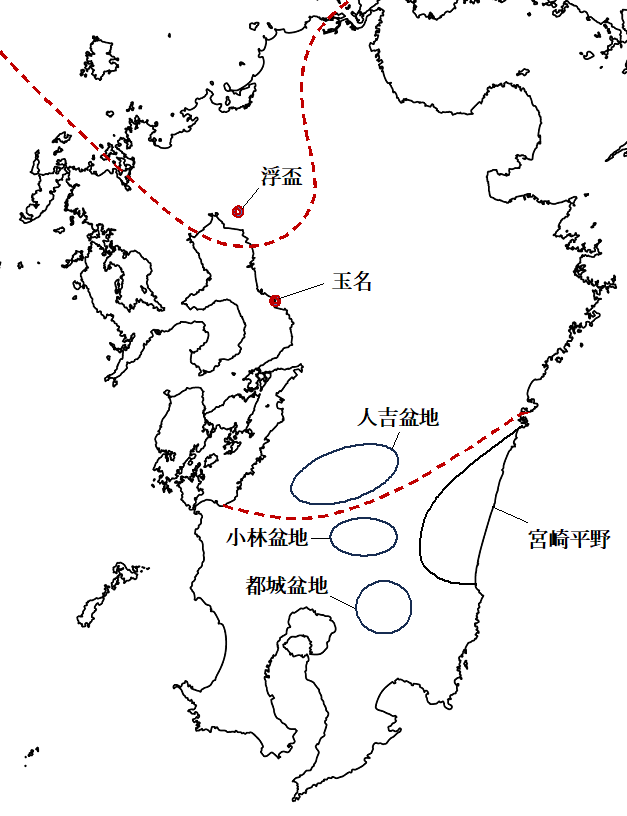

一般的に人吉盆地は、日本書紀における景行天皇の九州巡幸や日本武尊の西征に登場する熊襲の勢力圏だったといわれている。より詳細には、熊襲は球磨地方(人吉盆地)と贈於地方(都城盆地)を本拠地とした集団だったとされているのである。そして、『熊』あるいは『球磨』と、『狗奴』の音韻の類似から、多くの論者が、女王国の敵である『狗奴国』を人吉盆地に比定しているのだった。

Tくんは、「そう来ると思ったよ」と応じてから、つづけた。

「『奴』を『ま』と読むというダブル・スタンダードを許容するならば、そのような解釈も成り立つだろうね」

「ダブル・スタンダード?」

「うん。多くの人は、『魏志倭人伝』に記載されている『奴国』を『那珂遺跡』や『那の津』といった『な』のつく地名と関連づけ、その一方で『投馬国』や『邪馬台国』に関しては『馬』を『ま』と読む――つまり、『奴』は『な』と読むべきであり、『ま』に対応する漢字は『馬』だと考えている。それなのに、なぜか『狗奴国』だけは、『奴』を『ま』と読んで『球磨』と関連づけようとする。これはダブル・スタンダード以外の何物でもないよ」

「要するに、きみは『狗奴国』はあくまでも『くな国』と読むべきだと考えているわけだね?」

わたしがそう問うと、Tくんは「そのとおり」と首肯した。

少なくとも『狗奴国』を短絡的に『球磨』と関連づけてはいけないということか……と、わたしは理解した。

それでも疑問が完全に解消されたわけではなく、わたしは質問を重ねた。

「人吉盆地は『くな』ではなく『くま』だという理屈はわかるのだけど……、逆に人吉盆地に『邪馬台国』があったと推定する積極的な理由はあるのかい?」

当然ではあるが、人吉盆地に『狗奴国』がなかったからといって、そこに『邪馬台国』があったとはいえないのである。さらに、Tくんが人吉盆地、小林盆地、都城盆地という三つの『山処=山に囲まれた土地』から人吉盆地を選び出した方法は、消去法だった。そのため、わたしは人吉盆地と『邪馬台国』とをむすびつける理由についてTくんに補足してもらいたいと思ったのである。

Tくんは、にやりと笑ってから

「いま、自分でいったじゃないか」

と応じた。

「うん!?」

「人吉盆地が『くま』だから、だよ。『くま』の意味するところが重要なんだ。たとえば、平安時代に編纂された『和名抄』に『神代』と書いて『くましろ』と読む地名が複数登場する。ちなみに今でも福岡県久留米市には『神代』という地名が残されているのだが、要するにかつて『くま』は『神』を表す言葉だったわけさ。ということは……」

「人吉盆地の『くま』は、そのものずばり『神』のことだった!?」

わたしが問うと、Tくんはふたたび満足げな表情で頷いた。

「人吉盆地については、熊襲に関する古事記や日本書記の記述から、蛮族に支配されていた地域のように思われがちだけど、それは誤ったイメージなんだよ」

Tくんはそう告げてから、人吉盆地――球磨郡あさぎり町――の才園古墳から日本で3枚しか出土していない貴重な鍍金鏡が発見されていることや、その鍍金鏡が邪馬台国が存在した3世紀に中国の江南地方で作られたものであることなどを語った。

「つまり人吉盆地は、貴重な鍍金鏡を入手できるほどの関係を大陸と構築し得る、高度に文明化された地域だったわけさ。そして、その地域は『くま=神』と呼ばれていた。まさに『鬼道に事え、能く衆を惑わす』と伝えられる女王・卑弥呼の都する所にぴったりじゃないか」

「でも、その鍍金鏡が作られたという中国・江南地方といえば、三国時代の呉の領域だろ? 邪馬台国は魏に遣使していたのでは?」

「呉鏡を持っている国が魏に遣使しても、べつに不思議ではないだろう。いまの日本だって、パンダはいるが、同盟国はアメリカだ」

どうやらTくんの推理に隙はなさそうだった。

狗奴国

「この際だから、狗奴国について、もう少し話しておこう」

と、Tくんはいう。

「きみの推理によれば、女王の境界の尽くる所の南に狗奴国があった、ということだったね」

わたしは、そう確認してから言葉をつないだ。

「そして邪馬台国の比定地である人吉盆地の南にあるのが小林盆地。そこには夷守という女王国とは異なる統治システムに由来する地名が残されている……。ということは、小林盆地は狗奴国の一部だった?」

「そういうことになるね。狗奴国は、五万余戸の投馬国と七万余戸の邪馬台国を含む諸国連合と伍していたくらいだから、小林盆地とその南の都城盆地、さらに宮崎平野を含む南九州の広大な領域を支配していたのだろう」

「しかし、都城盆地といえば、贈於地方だろ? 同じ熊襲である球磨の国と贈於の国が戦争状態になるとは思えないんだけど……」

わたしがさらに疑問を口にすると、Tくんは、今度は理解を示すような穏やかな笑みを返してくる。

「たしかに、熊襲については『筑前国風土記』に『球磨贈於』と表記されていることから、球磨と贈於の両方を本拠地としていたという見方が一般的ではあるね。しかし、隼人研究の第一人者である中村明蔵は、球磨地方と贈於地方は極めて異質な考古学的特性を持っていると指摘している。つまり、これらの地方が一つの集団によって統治されていたと考えるのは難しいんだよ」

「では『球磨贈於』という表記については、どう考えればいい?」

「熊襲というのは、後世になってヤマト王権が別個の反抗勢力を一括りにして呼んだ名だ。その別個の反抗勢力が、たまたま球磨地方と贈於地方にいた。つまるところ『球磨贈於』というのは語呂合わせに過ぎないのさ」

女王国

Tくんは、熊襲に関するわたしの疑問を一蹴したのだが、

「でも、狗奴国に贈於地方が含まれている点は注目に値するね」

と付け加えた。

わたしが、その理由を問うと、Tくんはいった。

「天孫降臨だよ。日本書紀によれば、天孫である瓊瓊杵尊は高天原から筑紫の日向の襲の高千穂峰に降臨した、とされている。そして、ここで思い出してもらいたいのだが……」

Tくんは、そこで少し間をおいてから、今度はこちらに質問してきた。

「伊都国の官の名は、なんだった?」

伊都国:官を爾支といい、副を泄謨觚・柄渠觚という。

「爾支……」

と答えてから、わたしは、はっとした。

「ニキ……、ニニギ……、似ているね」

「まさに、それさ。じつは万余戸の伊都国の比定地である糸島には瓊瓊杵尊にまつわる多くの神社が存在するんだよ。そのため、本当の天孫降臨の地は糸島だったのではないかという議論さえあるくらいなんだ」

「少なくとも、伊都国の爾支と天孫である瓊瓊杵尊のあいだには、なんらかの関連がありそうだね」

わたしが同意すると、Tくんは

「ここからは想像になるのだが……」

と断りを入れてから、語りはじめた。

「古事記・日本書記・風土記には、じつに12人もの九州の女首長が登場する――つまり、古代九州では女首長による統治が一般的だったのだろう。ところが、あるとき、九州の北と南に男王を頂く勢力が移住してきた――これが天孫降臨のモデルになった。そして、北の勢力は伊都国を中心とする女王国より以北の国々に、南の勢力は狗奴国に、それぞれ発展した……俺はそう考えているんだ」

「でも、『魏志倭人伝』には、倭国にはもともと男王がいた、と書かれているのでは?」

その国、本また男子を以って王となし、住まること七、八十年。倭国乱れ、相攻伐すること歴年、乃ち共に一女子を立てて王となす。名づけて卑弥呼という。鬼道に事え、能く衆を惑わす。

石原道博編訳『新訂 魏志倭人伝・後漢書倭伝・宋書倭国伝・隋書倭国伝―中国正史日本伝(1)―』

「その『魏志倭人伝』の記述は、むしろ俺の想像を裏付けるものなんだ。いいかい、『魏志倭人伝』には『その国、本また男子を以って王となし、住まること七、八十年』と記され、さらに『相攻伐すること歴年』と書かれているのだよ。これを信じるなら、男王の統治期間は、政情が安定していた七、八十年と相争っていた戦乱期という限られたものだったということになるじゃないか。では、男王統治時代以前の九州は無人の荒野だったのだろうか?」

Tくんは自問するようにいってから、自身で答えた。

「もちろん、そんなはずはない。なにしろ九州には多くの縄文遺跡が残されているくらいなのだからね」

「そういえば、縄文時代は母権社会だったという説が有力視されているね……。つまり、九州は太古の昔から本来的に女性によって統治されていた。そこに男王統治という新たな手法が持ち込まれたが、行き詰った。それで統治のあり方を本来の姿である女首長体制にもどした――卑弥呼の共立は、いわば原点回帰だったのだね」

「さっきもいったとおり、これは俺の想像にすぎないわけだが……、ただ、そう考えると『魏志倭人伝』に記されている事柄をすっきりと説明できることも事実なんだ。たとえば、女王国より以北の国々は男王統治下の戦乱によって疲弊していた。そのため、女首長による統治という土着の政治体制を受け入れることで政情の安定化を図った。おそらく伊都国に配置された一大率は、停戦監視人としての役割も果たしていたのだろう。一方、狗奴国は男王統治にこだわった。そして女王国と狗奴国は、文字どおり雌雄を決する戦争に突入した……」

わたしは、Tくんが語った内容を反芻した。

「すごいな。見事としか言いようがない」

わたしは今度こそTくんの推理に全面降伏した。

未明

その後、Tくんとわたしは大いに飲み、なんとか終電に滑り込んだ。帰宅した時にはすでに日付が変わっていた。

恐る恐る玄関のカギを開け、家の中をのぞく。リビングから光が漏れていた。

わたしの妻は『猫の生まれ変わり』を自称するほど睡眠時間の確保に余念がない。その妻が、深夜であるにもかかわらず、リビングで本を読んでいた。

「ただいま」

と声をかけて、ようやく妻はわたしの存在に気がついたようだった。それほどまで読書に集中していたのである。

妻は少し照れた様子で「おかえり」と返した。

「ずいぶん熱心に読んでいるね」

わたしは妻の手もとをのぞきこんだ。

驚いたことに、妻が手にしていたのは岩波文庫版の『新訂 魏志倭人伝』だった。

「誰かさんの影響かもね」

と、妻が微笑む。

たしかに、先日、国会図書館で『邪馬台国にいたるみち』を読んだあと帰宅したわたしは、いそいそと自室に向かい、『魏志倭人伝』を読み耽った。しかし、実生活では役に立たないであろう古代の謎に熱中しているという事実がなんとなく気恥ずかしく、国会図書館で調べた事項や自室で読んでいた本の内容は妻に伝えていなかったのだが……。どうやら彼女にはすべてお見通しだったようだ。

わたしは隠し事について謝罪してから、『魏志倭人伝』を読み直す契機となったTくんからの電話の内容と、この日――正確には、日付が変わっているので『前日』ということになるが――居酒屋で語られた彼の推理内容を、妻に説明した。

普段なら寝ている時間であるにもかかわらず、妻は目を輝かせてわたしの話に耳を傾け続けた。

わたしがすべてを語り終えると、妻は「なるほどね」と思案顔でつぶやいた。そして、

「その推理に、Tくんの奥さんは納得するかな?」

と小首をかしげた。

「どうしてTくんの奥さんが出てくるの?」

わたしが驚いて尋ねると、妻は「それはね……」と焦らすようにいった。

「Tくんの奥さんが『邪馬台国の謎の解明』という『推理業務』の依頼人だからよ」

「どういうこと!?」

妻によれば、そのように考える理由は、Tくんからわたしにかかってきた最初の電話にあるらしい。

「電話で、Tくんは『名探偵の力をもってすれば、小遣いを増やすことなんて朝飯前だと思っていた』といったんでしょ?」

たしかに、Tくんから最初に電話があったとき、わたしは『名探偵業』なる事業を始めた理由についてTくんに尋ねた。それに対してTくんは

――名探偵の力をもってすれば、小遣いを増やすことなんて朝飯前だと思っていたんだけどね。でも実際には、邪馬台国の謎の解明に随分と時間がかかってしまった。

と語っている。

妻は「それが不自然なのよ」という。

「そういうとき、ふつうは『名探偵の力をもってすれば、収入を増やすことなんて朝飯前だと思っていた』と表現するんじゃないかしら。でもTくんは、そうではなく『小遣いを増やすこと』といった。それはなぜか――Tくんの頭のなかで『小遣いを増やすこと』と『邪馬台国の謎の解明』が直結していたからよ。そして、小遣いを増額できるのは奥さんだけ……。ここまでくれば、もう答えは出ているんじゃない?」

「邪馬台国の謎の解明を依頼したのが奥さんで、小遣いの増額はその報酬……」

わたしが答えると、妻は胸元で小さく手をたたいた。

「それで『奥さんが納得するか』と心配しているわけだね。でも、その点は問題ないんじゃないかな」

いま思い出しても、Tくんの推理はじつに見事なものだった。

しかし妻は頭を振った。

「そうとも言い切れない気がするのよ……。わたし、もしかしたらTくんの奥さんも名探偵に憑依されているんじゃないかと思うの」

「ええ!?」

「たとえば、Tくんが電車に乗り込もうとして男に突き飛ばされた事件のことを思い出してみて。Tくん夫妻は手を取り合って電車に乗り込もうとしていたのよね? 手を取り合った状態で突き飛ばされて、はたして奥さんは無事だったのかしら?」

「奥さんもTくんと同じ目にあい、同様に名探偵に憑依された可能性がある、ということ?」

妻はうんうんと頷く。

「ほら、あなた前に『Tくんと奥さんが付き合いはじめたのはミステリーのはなしで盛りあがったことがきっかけだった』といっていたじゃない。ある種の願望が憑依現象に投影されるケースって結構あるみたいよ」

「Tくんと同じように、奥さんも名探偵に憧れていた……」

「そういう事なんじゃないかな。というか、そもそも夫が『名探偵に憑依されている』なんて言い出したら、ふつうは病院に行くことを勧めるでしょ? でも、Tくんの奥さんはそうしなかった。なぜなら、奥さんもTくんと同様に名探偵に憑依されていた――だから奥さんは彼に共感できたのよ」

「ちなみに僕もTくんに『病院に行け』とは言わなかったよ」

「あなたの場合は、共感ではなく、ただの好奇心」

と妻が断じる。

ここで唐突だが、わたしは友人などには「俺は……」などと少々偉そうな口をきいているが、妻を前にしたときの自称は「僕」である。どういうわけか彼女の前では一人称が自然に変わってしまうのだ。おそらく彼女に『女王』的な気質が備わっており、わたしはそれを無意識的に感じ取って口調を改めているのだろう(だとしたら、わたしは実態としても『僕』ということになってしまうのだが……)。

わたしは、情けない想像を頭から追い出して、疑問を口にした。

「それにしても、奥さん自身も名探偵なのだとしたら、なんで彼女は『邪馬台国の謎の解明』をTくんに依頼したのだろうか?」

妻は「まさに、奥さん自身も名探偵だから、というのが理由よ」という。

「おそらく奥さんの方が先に邪馬台国の謎を解いてしまった――それで推理を戦わせてみたくなったんじゃないかな。推理合戦といえばミステリーの定番だもの」

「そうだとしたら僕は、奥さんにコントロールされたTくんに、さらにコントロールされていたことになるね……。命令系統の最下層じゃないか……」

落ち込むわたしに、妻が明るい声でいう。

「でも、名探偵の助手なんて、なかなかできるものじゃないよ。それにTくんも『推理の検証能力を持った友人』として、あなたを選んだわけでしょ?」

「あるいは、声をかけやすかっただけかも」

わたしがいうと、妻は「それなら……」と声をはずませる。

「あなたが名探偵の助手として適任かどうか、わたしがテストしてあげましょうか?」

「どういうこと?」

妻の瞳が妖しく輝く。

「じつは、わたしも邪馬台国の比定地について推理してみたの」

ようやく、わたしは帰宅時の状況を理解した。妻は『魏志倭人伝』を片手に『邪馬台国比定地問題』に挑んでいたのである。

「まさかここにも名探偵がいたとは」

わたしは冗談めかしていった。しかし、Tくんと彼の奥さんに関する鮮やかな推理を見せつけられたあとだけに、わたしは妻が本当に『名探偵』である可能性を真剣に検討しはじめていた(『猫の生まれ変わり』であり『女王』であり『名探偵』でもある、というのはキャラが渋滞しているような気もするけれど……)。

「それで、僕はいつ、そのテストを受ければいいの?」

わたしが問うと、妻は当然のように「いまからよ」と答えた。

「いまから!?」

時計の針はすでに午前2時を回っている。

妻が微笑を浮かべてダイニングテーブルで頬杖をつく。

「たまには夜明けまで夫婦で語り合うのも悪くないんじゃない?」

わたしも妻と同じポーズをとる。

「夫婦で語り合う内容が『邪馬台国比定地問題』というのは、いかがなものだろうか」

口ではそういいながら、わたしは胸の高鳴りを覚えていた。

完

※本作の登場人物であるTくんのモデルは、当ブログ『もなきよの創作プロトタイピング』を運営するわたしの実在の友人です。ただし本作の内容は、あくまでも創作です。